전문가들은 한국 경제에 ‘빨간불’이 켜졌다는 뚜렷한 지표가 한은이 두 달 연속 돈을 풀기로 결정한 단초가 됐을 것으로 본다. 한은은 이날 경제전망에서 올해 성장률 전망치를 기존(8월 예상치) 2.4%에서 2.2%로 낮췄다. 특히 내년엔 2.1%에서 1.9%로 내렸다. 1.9%는 한은이 추정하는 잠재성장률(2%)에도 미치지 못하는 수치로 한국의 저성장 진입을 예고한다. 나아가 2026년 성장률 전망치를 1.8%로 제시했다. 경쟁 심화에 따른 수출 증가세 둔화를 구조적 요인으로 전제하고 수년간 1%대 성장 고착화 우려를 던진 것이다.

1980년 이후 성장률이 2% 미만을 기록한 해는 2차 오일쇼크가 터진 80년(-1.6%), 외환위기인 98년(-5.1%), 글로벌 금융위기 때인 2009년(0.8%), 코로나 팬데믹 기간인 2020년(-0.7%)과 2023년(1.4%) 다섯 번뿐이었다. 이창용 한은 총재는 “성장 경로의 불확실성이 높아진 만큼 기준금리를 추가로 조정할 필요가 있었다”고 밝혔다.

‘물가 안정’ 측면에선 금리 인하 여건은 마련됐다. 9월(1.9%)부터 1%대로 내렸고, 10월엔 1.3%로 2021년 1월(0.9%) 이후 가장 낮다. 한은에 따르면 올해와 내년 소비자물가 상승률(전망치)은 각각 2.3%, 1.9%로 지난 8월 예상치(2.5%, 2.1%)를 하회할 전망이다.

일부 전문가는 고환율 우려보다 ‘1%대 저성장’ 탈출이 더 시급한 과제라며 적극적인 경기부양책을 펼쳐야 한다고 주장한다. 조영무 LG경영연구원 연구위원은 “물가가 하락하고, 성장률이 떨어진 상황에선 금리 인하는 불가피한 선택이었다”며 “경제 성장세가 더 둔화하기 전에 정부는 보다 공격적인 부양 정책을 펼쳐야 한다”고 말했다. 김영익 서강대 경제대학원 교수는 “한국의 경제 상황과 물가를 고려해 추가로 금리를 더 낮춰야 한다”고 말했다.

고기한 ㈜에이치앤티 대표, 울주군 고향사랑기부금 전달

고기한 ㈜에이치앤티 대표가 3일 울주군에 고향사랑기부금 연간 최고액인 2천만원을 전달하면서 4년째 고향사랑을 실천하고 있다.㈜에이치앤티는 울주군에 소재한 기업체로 영상 감시, 재난 예·경보, 전광판 시스템을 설치 및 유지보수업을 하고 있다. 2023년부터 울주군 저소득층 의료비·주거비 지원에 힘을 보태고 있으며, 지난..

고기한 ㈜에이치앤티 대표, 울주군 고향사랑기부금 전달

고기한 ㈜에이치앤티 대표가 3일 울주군에 고향사랑기부금 연간 최고액인 2천만원을 전달하면서 4년째 고향사랑을 실천하고 있다.㈜에이치앤티는 울주군에 소재한 기업체로 영상 감시, 재난 예·경보, 전광판 시스템을 설치 및 유지보수업을 하고 있다. 2023년부터 울주군 저소득층 의료비·주거비 지원에 힘을 보태고 있으며, 지난..

울주군, 2026년 찾아가는 안전교실 운영

울산 울주군이 다음달부터 오는 11월까지 지역주민을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전교실’을 운영한다고 3일 밝혔다.울주군이 2016년부터 매년 실시하는 찾아가는 안전교실은 지역주민의 안전한 생활 습관 정착과 각종 안전사고 예방 및 재난 발생 시 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 어린이, 학생, 어르신, 장애인, 임산부, 다문화...

울주군, 2026년 찾아가는 안전교실 운영

울산 울주군이 다음달부터 오는 11월까지 지역주민을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전교실’을 운영한다고 3일 밝혔다.울주군이 2016년부터 매년 실시하는 찾아가는 안전교실은 지역주민의 안전한 생활 습관 정착과 각종 안전사고 예방 및 재난 발생 시 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 어린이, 학생, 어르신, 장애인, 임산부, 다문화...

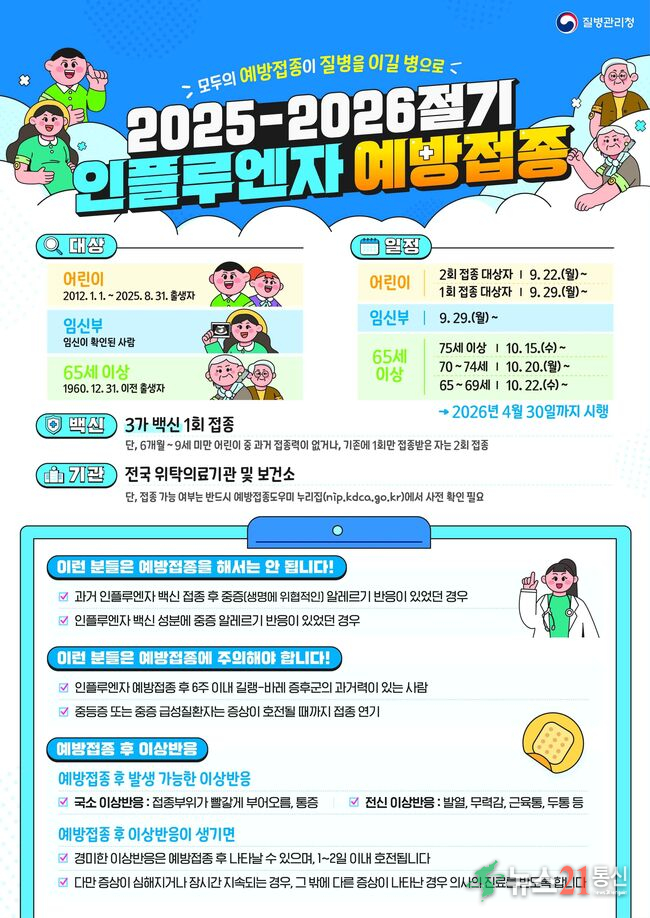

울산 남구보건소, B형 독감 유행에 따른 예방접종과 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구보건소(보건소장 유태욱)는 최근 감소 추세를 보이던 인플루엔자(독감)가 B형 인플루엔자의 검출률 증가로 다시 유행 조짐을 보임에 따라 호흡기감염병 예방수칙 준수와 함께 아직 예방접종을 하지 않은 고위험군의 적극적인 접종 참여를 당부했다. 울산 남구는 지정의료기관 144곳에서 인플루엔자 예방...

울산 남구보건소, B형 독감 유행에 따른 예방접종과 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구보건소(보건소장 유태욱)는 최근 감소 추세를 보이던 인플루엔자(독감)가 B형 인플루엔자의 검출률 증가로 다시 유행 조짐을 보임에 따라 호흡기감염병 예방수칙 준수와 함께 아직 예방접종을 하지 않은 고위험군의 적극적인 접종 참여를 당부했다. 울산 남구는 지정의료기관 144곳에서 인플루엔자 예방...

「울산광역시의회 원전특별위원회」제9차 회의개최

[뉴스21 통신=최세영 ]「울산광역시의회 원전특별위원회」(위원장 공진혁)는 3일, 제261회 임시회 회기중 제9차 원전특별위원회를 개최하여 2026년도 울산광역시 원전 안전 및 원전산업 육성에 관한 주요 업무보고를 청취하였다. 이날 회의에서는 울산시 관계 공무원들이 참석한 가운데 △울산형 방사능재난 주민보호시스템 운영 △환경...

「울산광역시의회 원전특별위원회」제9차 회의개최

[뉴스21 통신=최세영 ]「울산광역시의회 원전특별위원회」(위원장 공진혁)는 3일, 제261회 임시회 회기중 제9차 원전특별위원회를 개최하여 2026년도 울산광역시 원전 안전 및 원전산업 육성에 관한 주요 업무보고를 청취하였다. 이날 회의에서는 울산시 관계 공무원들이 참석한 가운데 △울산형 방사능재난 주민보호시스템 운영 △환경...

울산시, 2027년도 국가예산 4조 원 시대 본격 시동

[뉴스21 통신=최세영 ]울산시는 국가예산 4조 원 시대를 목표로 2월 3일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다. 이날 보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 경제부시장, 실·국·본부장 등 10여 명이 참석해 내년도 국비 확보 전략과 주요 사업 추진 방향을 점검할 예정...

울산시, 2027년도 국가예산 4조 원 시대 본격 시동

[뉴스21 통신=최세영 ]울산시는 국가예산 4조 원 시대를 목표로 2월 3일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다. 이날 보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 경제부시장, 실·국·본부장 등 10여 명이 참석해 내년도 국비 확보 전략과 주요 사업 추진 방향을 점검할 예정...

담양군, 2월 정례조회 개최... 설 명절 대비와 행정통합 대응 강조

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)은 지난 2일 군청 면앙정실에서 공직자 180여 명이 참석한 가운데 2월 정례조회를 열고, 주요 군정 현안에 대한 집중 점검과 함께 본격적인 시책 추진을 다짐했다.정철원 군수는 이 자리에서 새해 초부터 군정 추진에 매진해 온 공직자들을 격려하며, “2월은 연초 계획이 현장에서 가시적인 성과로...

담양군, 2월 정례조회 개최... 설 명절 대비와 행정통합 대응 강조

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)은 지난 2일 군청 면앙정실에서 공직자 180여 명이 참석한 가운데 2월 정례조회를 열고, 주요 군정 현안에 대한 집중 점검과 함께 본격적인 시책 추진을 다짐했다.정철원 군수는 이 자리에서 새해 초부터 군정 추진에 매진해 온 공직자들을 격려하며, “2월은 연초 계획이 현장에서 가시적인 성과로...

담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도 한시적 상향

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)이 설 명절 이후 위축될 수 있는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인들의 매출 회복을 돕기 위해 파격적인 지원책을 내놨다.군은 오는 2월 28일까지 한 달간 ‘담양사랑상품권’의 개인별 구매 한도를 기존보다 두 배 늘려 한시적으로 상향 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 고물가와 경기 침체로...

담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도 한시적 상향

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)이 설 명절 이후 위축될 수 있는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인들의 매출 회복을 돕기 위해 파격적인 지원책을 내놨다.군은 오는 2월 28일까지 한 달간 ‘담양사랑상품권’의 개인별 구매 한도를 기존보다 두 배 늘려 한시적으로 상향 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 고물가와 경기 침체로...