- 마크롱 “두 국가 해법 보존해야”…평화 중재자 역할 강조

- 국가 부채·국방비 부담, 외교적 리더십과 재정 계산 맞물려

사진=픽사베이

사진=픽사베이

프랑스가 유엔총회 고위급 회기를 하루 앞둔 22일(현지 시각) 팔레스타인을 국가로 공식 승인했다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 뉴욕 유엔본부에서 열린 팔레스타인 문제 고위급 회의에서 “오늘 프랑스는 팔레스타인 국가를 승인한다”며 “두 국가 해법의 가능성을 보존하고 평화의 길을 열어야 한다”고 선언했다. 이번 결정은 캐나다·호주·영국·포르투갈·몰타에 이어 연달아 팔레스타인 국가 인정을 발표한 서방국가들의 흐름을 잇는 것으로, 외교적 파장이 크다.

그러나 전문가들은 이번 발표가 단순한 인도주의적 제스처를 넘어, 프랑스의 재정적 압박과도 맞물려 있다고 분석한다. 프랑스는 현재 국가 부채가 GDP 대비 114%를 넘어 EU 규율을 위반한 상태이며, 이자 상환액만 연간 600억 유로에 달한다. 프랑스 감사원은 2029년에는 이 비용이 1천억 유로를 넘어설 수 있다고 경고했다. 동시에 마크롱 정부는 국방비를 2027년까지 두 배 가까이 늘려 연간 640억 유로 규모로 확대하려 하고 있어, 다른 재정 여력은 갈수록 줄어드는 상황이다.

이런 상황에서 전쟁 장기화는 난민 문제, 가자지구 인도적 지원, 유럽 내 안보 불안으로 이어져 프랑스 경제와 사회에 추가 부담을 안긴다. 따라서 마크롱 정부의 팔레스타인 국가 승인은 “평화 중재자”로서 외교적 리더십을 과시하는 동시에, 전쟁 종식을 촉진해 재정 부담을 완화하려는 전략적 선택이라는 해석이 나온다.

이스라엘과 미국은 강하게 반발했다. 대니 다논 주유엔 이스라엘 대사는 “보여주기식 공연일 뿐”이라고 비판했고, 백악관 대변인 역시 “트럼프 대통령은 이 결정이 하마스에 대한 보상이라고 믿는다”고 말했다. 그러나 유럽 내에서 잇따른 팔레스타인 국가 승인 흐름은 이스라엘에 대한 외교적 압박을 강화하는 효과가 있다는 평가가 우세하다.

현재 G20 가운데 팔레스타인을 국가로 인정하지 않은 나라는 미국, 독일, 이탈리아, 일본, 한국 등 5개국뿐이다. 한국은 최근 유엔총회 표결에서 두 국가 해법 결의안에 찬성표를 던졌지만, 국가 승인 문제에 대해서는 여전히 유보적인 입장을 유지하고 있다.

프랑스의 이번 결정은 평화적 해법을 모색하는 외교적 리더십과, 악화되는 재정 상황 속에서 전쟁 종식을 서두르려는 계산이 교차한 결과라는 평가를 낳고 있다.

정읍시, 국가문화유산 토지 지목 변경 추진,무성서원 시작으로 확대

전북특별자치도 정읍시가 유네스코 세계문화유산인 무성서원 소유 토지 15필지, 6,946㎡의 지목을 ‘사적지’로 변경하며 역사적 품격 회복에 나섰다. 무성서원은 지난 1968년 12월 19일 사적 제166호로 지정됐으나 토지 지목은 당시와 동일하게 전, 대, 도로, 종교용지로 남아 있었다. 정읍시는 이 문제를 바로잡기 위해 지난 4월부터 관련 ...

정읍시, 국가문화유산 토지 지목 변경 추진,무성서원 시작으로 확대

전북특별자치도 정읍시가 유네스코 세계문화유산인 무성서원 소유 토지 15필지, 6,946㎡의 지목을 ‘사적지’로 변경하며 역사적 품격 회복에 나섰다. 무성서원은 지난 1968년 12월 19일 사적 제166호로 지정됐으나 토지 지목은 당시와 동일하게 전, 대, 도로, 종교용지로 남아 있었다. 정읍시는 이 문제를 바로잡기 위해 지난 4월부터 관련 ...

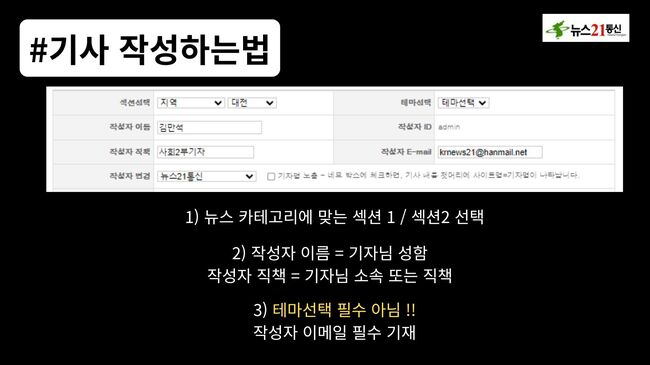

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

목록으로

목록으로

정읍시, 국가문화유산 토지 지목 변경 추진,무성서원 시작으로 확대

정읍시, 국가문화유산 토지 지목 변경 추진,무성서원 시작으로 확대

정읍 샘고을시장, 새 시계탑 제막식 개최

정읍 샘고을시장, 새 시계탑 제막식 개최

순창군의회, 우체국 방문,집배원 격려

순창군의회, 우체국 방문,집배원 격려

서구, 추석 연휴 ‘천원국시’로 나눔 실천

서구, 추석 연휴 ‘천원국시’로 나눔 실천

안호영 의원, 『국회법 일부개정법률안』 대표발의

안호영 의원, 『국회법 일부개정법률안』 대표발의

10월1일, 경기버스 파업시 파주시 비상 수송 대책안(파주시 홈페이지)

10월1일, 경기버스 파업시 파주시 비상 수송 대책안(파주시 홈페이지)

한덕수 ‘내란 방조’ 첫 재판 시작…“국민참여재판 원하지 않아”

한덕수 ‘내란 방조’ 첫 재판 시작…“국민참여재판 원하지 않아”