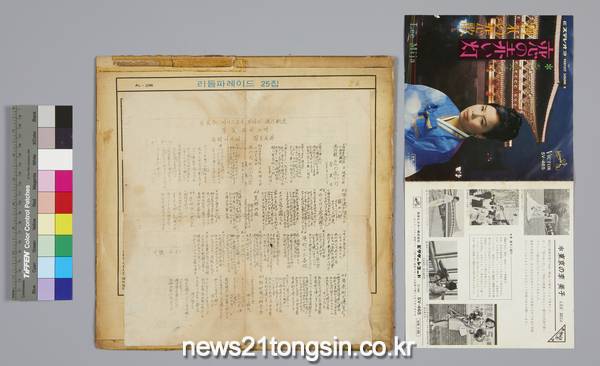

(뉴스21통신/서울동부취재본부)= 음반수입이 전무했던 1960년대 세운상가에 가면 라디오 DJ 이름으로 만들어진 앨범부터 정부가 방송을 금지했던 가수 이미자의 ‘동백아가씨’ 일본판 버전, 서구의 팝송까지 LP로 구할 수 있었다. 불법 복제된 일명 ‘빽판’이다. 저작권에 대한 개념조차 없었던 시대였다.

플레이보이, 허슬러, 각종 복제된 빨간 비디오나 만화도 세운상가에 가면 은밀하게 거래되곤 했다. 일본 비디오게임과 오락실용 게임 카피판도 세운상가에선 원판의 1/4 값으로 저렴하게 구매할 수 있었다.

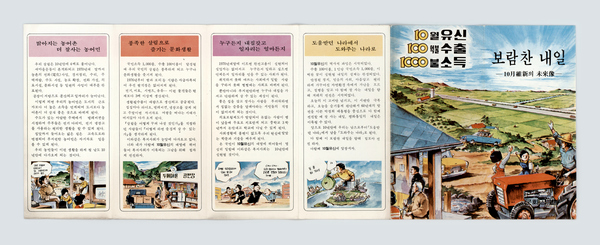

서울역사박물관 분관 청계천박물관(관장 사종민)은 이처럼 1960~80년대 청계천 세운상가를 중심으로 성행했던 추억의 빽판, 빨간책, 전자오락을 한 눈에 볼 수 있는 특별기획전 「메이드 인 청계천 : 대중문화 ‘빽판’의 시대」를 개최한다고 밝혔다. 청계천박물관 기획전시실(1층)에서 24일(금)부터 11월11일(일)까지 무료로 관람할 수 있다.

▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공)<</span>메이드 인 청계천>은 청계천박물관이 청계천에서 만들어진 유·무형의 자산을 보다 깊이 있게 들여다보기 위해 기획한 시리즈 전시다. 대중문화 ‘빽판’의 시대는 첫 번째 전시다.

전시회에선 라디오 전성시대였던 1960년대에 유명 DJ들이 이름을 걸고 음악방송에서 나온 음반을 편집해 만든 ‘라디오방송 빽판’을 볼 수 있다. 빨간 비디오가 유통됐던 세운상가를 상징적으로 연출한 ‘빨간 방’을 통해 세운상가 인근에서 유통했던 잡지들도 전시했다. 추억의 오락실 게임인 너구리와 갤러그도 체험할 수 있다.

이번 전시회를 기획한 청계박물관은 “한 때 세운상가 주변을 찾는 다는 것은 대중문화를 찾는 것이란 의미가 있었다”며 “전시회를 통해 대중문화의 언더그라운드 청계천이 서울에서 대중과 대중문화에 끼친 영향을 시민들이 느낄 수 있도록 보여주고자 한다”고 기획의도를 설명했다.

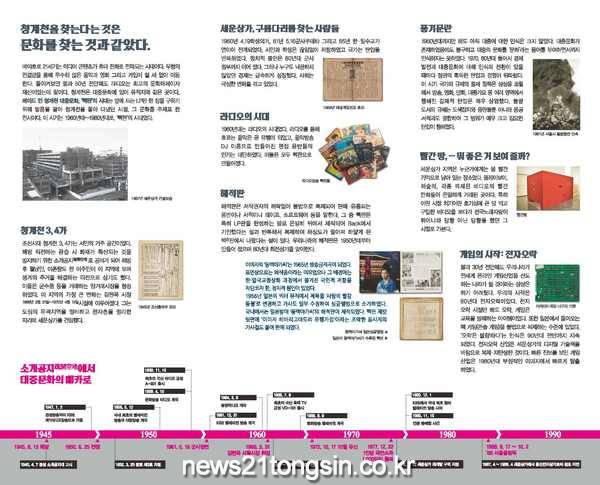

청계천 3, 4가와 세운상가 |

▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공) ▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공)청계천 3, 4가는 해방 직전에는 공습 시 화재가 확산되는 것을 방지하기 위한 소개공지疏開空地로 공터가 되어 해방 후 월남민, 이촌향도 한 이주민들이 이 지역에 모여 생계와 주거를 해결하는 터전으로 삼았다.

-> 청계천 3,4가는 해방 직전, 공습 시 화재의 확산을 방지하기 위해 일제에 의해 소개공지疏開空地, 즉 ‘아무 것도 없는 빈 터’로 만들어졌다. 해방 이후 자연스럽게 이곳에 월남민이나 무작정 상경한 무거주자들이 자리를 잡게 되어 일종의 ‘빈민굴’이 형성되었다.

▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공)가장 큰 변화는 김현옥 시장 시절에 이뤄졌다. 도심의 유곽지역을 정비하고 판자촌을 정리한 자리에 세운상가를 건립했다. 당대 랜드마크 세운상가는 최초의 주상복합건물로 1970년대 중반까지의 큰 인기를 구가했으나 백화점과 강남아파트, 용산전자상가에 밀려 약 8년간의 짧은 전성기를 뒤로하고 몰락한다.

-> 이곳은 김현옥 서울 시장 재임시 큰 변화를 맞게 된다. ‘도심 미화’ 사업이라는 명분하에 청계천 일대에 대대적인 재개발이 이루어지고 그 결과로 ‘세운상가’가 들어선다. 국내 최초의 주상복합건물로 지어진 이 건물은 일대의 랜드마크 역할을 하며 1970년대 중반까지 번영을 누렸으나, 강남 개발과 현대적인 백화점의 등장, 용산전자상가의 급부상 등으로 몰락의 길을 걷게 된다.

1960년대는 4.19 의거(4.19 혁명), 5.16 군사정변, 그리고 한일국교 정상화가 연이어 전개되던 시점이다. 시민과 학생들은 끊임없이 저항하였고 국가는 탄압을 반복했다. 정치적 불안은 1980년대 군사정부까지 이어졌다.

경제적으로는 국가주도의 경제성장이 어느 정도 성과로 나타났다. 경제발전 5개년계획 등으로 누구도 낙관하지 않았던 경제는 급속하게 성장했다. 사회는 극심한 변화를 겪고 있었다.

▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공)-> 경제적으로는 국가주도의 경제성장이 어느 정도 성과를 내고 있었지만, 그에 따른 극심한 빈부격차, 수도권 인구 집중, 전통적인 공동체 붕괴 등 부작용도 걷잡을 수 없이 일어나고 있었다.

해적판 연대기 |

빽판은 특히 LP판을 한정하는 말로 은밀히 뒤에서 제작돼 Back에서 기인했다는 설과 복제판을 흰색종이로 포장해 백白색 포장에서 나왔다는 설이 있다. 우리나라의 해적판은 1950년대부터 만들어 졌으며 80년대 최전성기를 맞이한다.

->‘빽판’으로 불리던 불법 복제품들은 특히 LP판에서 유래한 것으로 알려졌다. 은밀히 뒤에서 제작되었기 때문에 ‘Back’에서 기인했다는 설과 복제판을 흰색종이로 포장하여 백白색 포장에서 나왔다는 설이 있다. 우리나라의 해적판은 1950년대부터 만들어 졌으며 80년대 최전성기를 맞이한다.

해적판은 저작권자의 허락 없이 불법으로 복제돼 판매·유통되는 음반이나 서적, 테이프, 소프트웨어 등을 말한다.

▲ (사진: 서울시 제공)

▲ (사진: 서울시 제공)1960년대는 라디오의 시대였다. 라디오를 통해 흐르는 음악은 곧 유행이 됐고, 문화방송(MBC 1961), 동아방송(DBS 1963), 라디오서울(RSB 1964, 후에 동양라디오 TBC로 변경) 등 민간 상업 라디오 방송사가 잇달아 설립됐다.

고기한 ㈜에이치앤티 대표, 울주군 고향사랑기부금 전달

고기한 ㈜에이치앤티 대표가 3일 울주군에 고향사랑기부금 연간 최고액인 2천만원을 전달하면서 4년째 고향사랑을 실천하고 있다.㈜에이치앤티는 울주군에 소재한 기업체로 영상 감시, 재난 예·경보, 전광판 시스템을 설치 및 유지보수업을 하고 있다. 2023년부터 울주군 저소득층 의료비·주거비 지원에 힘을 보태고 있으며, 지난..

고기한 ㈜에이치앤티 대표, 울주군 고향사랑기부금 전달

고기한 ㈜에이치앤티 대표가 3일 울주군에 고향사랑기부금 연간 최고액인 2천만원을 전달하면서 4년째 고향사랑을 실천하고 있다.㈜에이치앤티는 울주군에 소재한 기업체로 영상 감시, 재난 예·경보, 전광판 시스템을 설치 및 유지보수업을 하고 있다. 2023년부터 울주군 저소득층 의료비·주거비 지원에 힘을 보태고 있으며, 지난..

울주군, 2026년 찾아가는 안전교실 운영

울산 울주군이 다음달부터 오는 11월까지 지역주민을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전교실’을 운영한다고 3일 밝혔다.울주군이 2016년부터 매년 실시하는 찾아가는 안전교실은 지역주민의 안전한 생활 습관 정착과 각종 안전사고 예방 및 재난 발생 시 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 어린이, 학생, 어르신, 장애인, 임산부, 다문화...

울주군, 2026년 찾아가는 안전교실 운영

울산 울주군이 다음달부터 오는 11월까지 지역주민을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전교실’을 운영한다고 3일 밝혔다.울주군이 2016년부터 매년 실시하는 찾아가는 안전교실은 지역주민의 안전한 생활 습관 정착과 각종 안전사고 예방 및 재난 발생 시 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 어린이, 학생, 어르신, 장애인, 임산부, 다문화...

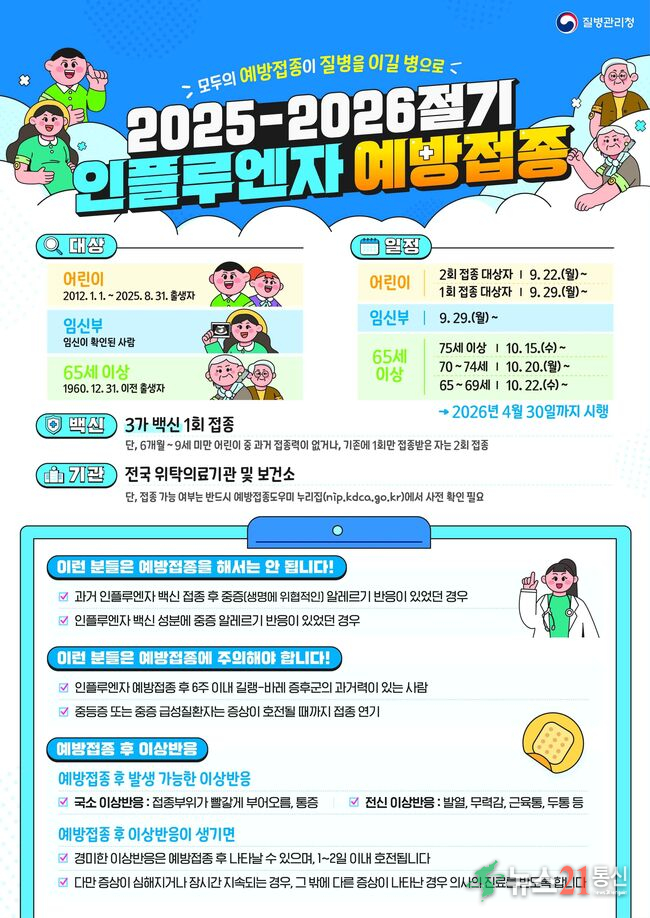

울산 남구보건소, B형 독감 유행에 따른 예방접종과 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구보건소(보건소장 유태욱)는 최근 감소 추세를 보이던 인플루엔자(독감)가 B형 인플루엔자의 검출률 증가로 다시 유행 조짐을 보임에 따라 호흡기감염병 예방수칙 준수와 함께 아직 예방접종을 하지 않은 고위험군의 적극적인 접종 참여를 당부했다. 울산 남구는 지정의료기관 144곳에서 인플루엔자 예방...

울산 남구보건소, B형 독감 유행에 따른 예방접종과 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구보건소(보건소장 유태욱)는 최근 감소 추세를 보이던 인플루엔자(독감)가 B형 인플루엔자의 검출률 증가로 다시 유행 조짐을 보임에 따라 호흡기감염병 예방수칙 준수와 함께 아직 예방접종을 하지 않은 고위험군의 적극적인 접종 참여를 당부했다. 울산 남구는 지정의료기관 144곳에서 인플루엔자 예방...

「울산광역시의회 원전특별위원회」제9차 회의개최

[뉴스21 통신=최세영 ]「울산광역시의회 원전특별위원회」(위원장 공진혁)는 3일, 제261회 임시회 회기중 제9차 원전특별위원회를 개최하여 2026년도 울산광역시 원전 안전 및 원전산업 육성에 관한 주요 업무보고를 청취하였다. 이날 회의에서는 울산시 관계 공무원들이 참석한 가운데 △울산형 방사능재난 주민보호시스템 운영 △환경...

「울산광역시의회 원전특별위원회」제9차 회의개최

[뉴스21 통신=최세영 ]「울산광역시의회 원전특별위원회」(위원장 공진혁)는 3일, 제261회 임시회 회기중 제9차 원전특별위원회를 개최하여 2026년도 울산광역시 원전 안전 및 원전산업 육성에 관한 주요 업무보고를 청취하였다. 이날 회의에서는 울산시 관계 공무원들이 참석한 가운데 △울산형 방사능재난 주민보호시스템 운영 △환경...

울산시, 2027년도 국가예산 4조 원 시대 본격 시동

[뉴스21 통신=최세영 ]울산시는 국가예산 4조 원 시대를 목표로 2월 3일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다. 이날 보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 경제부시장, 실·국·본부장 등 10여 명이 참석해 내년도 국비 확보 전략과 주요 사업 추진 방향을 점검할 예정...

울산시, 2027년도 국가예산 4조 원 시대 본격 시동

[뉴스21 통신=최세영 ]울산시는 국가예산 4조 원 시대를 목표로 2월 3일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다. 이날 보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 경제부시장, 실·국·본부장 등 10여 명이 참석해 내년도 국비 확보 전략과 주요 사업 추진 방향을 점검할 예정...

담양군, 2월 정례조회 개최... 설 명절 대비와 행정통합 대응 강조

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)은 지난 2일 군청 면앙정실에서 공직자 180여 명이 참석한 가운데 2월 정례조회를 열고, 주요 군정 현안에 대한 집중 점검과 함께 본격적인 시책 추진을 다짐했다.정철원 군수는 이 자리에서 새해 초부터 군정 추진에 매진해 온 공직자들을 격려하며, “2월은 연초 계획이 현장에서 가시적인 성과로...

담양군, 2월 정례조회 개최... 설 명절 대비와 행정통합 대응 강조

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)은 지난 2일 군청 면앙정실에서 공직자 180여 명이 참석한 가운데 2월 정례조회를 열고, 주요 군정 현안에 대한 집중 점검과 함께 본격적인 시책 추진을 다짐했다.정철원 군수는 이 자리에서 새해 초부터 군정 추진에 매진해 온 공직자들을 격려하며, “2월은 연초 계획이 현장에서 가시적인 성과로...

담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도 한시적 상향

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)이 설 명절 이후 위축될 수 있는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인들의 매출 회복을 돕기 위해 파격적인 지원책을 내놨다.군은 오는 2월 28일까지 한 달간 ‘담양사랑상품권’의 개인별 구매 한도를 기존보다 두 배 늘려 한시적으로 상향 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 고물가와 경기 침체로...

담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도 한시적 상향

[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)이 설 명절 이후 위축될 수 있는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인들의 매출 회복을 돕기 위해 파격적인 지원책을 내놨다.군은 오는 2월 28일까지 한 달간 ‘담양사랑상품권’의 개인별 구매 한도를 기존보다 두 배 늘려 한시적으로 상향 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 고물가와 경기 침체로...